Soy madre desde hace casi siete años. Me gradué como profesora de yoga en diciembre de 2017, y en febrero del 2018 me enteré de que estaba embarazada. Ese mismo año nació mi hija.

Tuve muy poco —casi ningún— tiempo para ejercer como profesora antes de convertirme en mamá a tiempo completo. Desde ese momento, mi atención se volcó completamente en mi gestación: cómo avanzaba, cómo imaginaba mi parto soñado, cómo queríamos vivir ese proceso junto a mi compañero. Tuve la suerte de poder trabajar con mis padres, lo que me permitió enfocarme de lleno en mi hija y en mí.

Durante ese tiempo, practiqué yoga. No tanto como hubiera querido, ni con la frecuencia que deseaba, pero lo hacía. Y cada vez que me encontraba sobre el mat, me sentía maravillosa.

Muchas veces me pregunté cómo sería mi vida cuando mi hija ya estuviera en mis brazos. ¿Podría ejercer como profesora? ¿Sería compatible enseñar yoga y ser mamá? ¿Tendría que trabajar fuera de casa? ¿Lograría tener mi propia sala de yoga?

Tantas preguntas, sin respuestas inmediatas, que con el tiempo fui resolviendo poco a poco.

Ser mamá es complejo. Es una tarea intensa y diaria que nunca termina. A eso se le suma el desafío de trabajar, de compatibilizar los tiempos entre una labor sin pausas y el deseo de desarrollarse profesionalmente.

Una de las claves para lograr ese equilibrio ha sido contar con una red de apoyo. Sin ella, todo habría sido mucho más difícil. Agradezco profundamente tener esa red que me impulsó a seguir creciendo. Porque no dejé de ser profesora por ser mamá —aunque por un tiempo se me olvidó—, sino que le sumé un nuevo rol a la mujer que soy.

Retomar mi labor docente fue todo un desafío. Sin saberlo, volví justo en el año del estallido social en Chile. Pude dar clases solo un par de meses antes de que se declarara el toque de queda. Luego vino la pandemia, y la presencialidad se volvió inviable.

Pero surgió una nueva posibilidad: las clases online. Eso me permitió enseñar en distintos horarios, y sobre todo, estar cerca de mi hija cuando más me necesitaba.

Cuando volvimos a reunirnos presencialmente, comencé un proyecto en hogares de Mejor Niñez y me acerqué al mundo del yoga infantil. Ese es un tema largo que daría para otro día, pero lo importante es que ahí volví a sentir con fuerza mi rol como profesora.

Claro que sentía culpa. Dejar a mi hija para compartir con otros niños no era fácil. Pero me aferraba a una frase que muchas hemos escuchado: mamá feliz, bebé feliz. Y tenía todo el sentido para mí: si yo estaba bien, ella también lo estaría.

Cuando ese proyecto terminó, con la ayuda de mi esposo acondicionamos un espacio en casa para dar clases. Era un sueño: tener mi propio lugar para compartir yoga. Comenzamos con poquitas estudiantes, pero yo estaba feliz. Estaba en casa, con mi hija y mi compañero.

Ese pequeño impulso me ayudó también a retomar mi práctica personal. Para mí, enseñar yoga implica también seguir aprendiendo. Nunca dejo de ser estudiante, sobre todo sabiendo lo mucho que esta disciplina aporta a la vida.

Mi espacio era todo para mí. Pero como todo evoluciona, comencé a trabajar en un colegio. Entré a las aulas y tuve que dejar, una vez más, mi espacio en casa. No alcanzaba el tiempo para todo, y decidí priorizar a mi familia.

Ser emprendedora es complejo: una misma administra su tiempo, pero también decide cuándo frenar. Desde 2024, comencé a dar clases regulares todas las semanas. No ha sido fácil. Empecé en un espacio en mi comuna, pero tuvimos que migrar varias veces. Fueron tres lugares distintos en muy poco tiempo, y eso me hizo dudar.

“¿Vale la pena seguir con esto? ¿No debería estar mejor en casa con mi hija?”, me repetía. Me sentía sin lugar. Pero al conocer a otras mujeres que asistían a mis clases, muchas de ellas madres también, entendí que no era la única con esos sentimientos.

Buscaban bienestar, un momento de conexión para luego volver recargadas a casa. ¿Por qué no hacer lo mismo yo, por ellas y por mí?

Y así, me seguí impulsando. Al volver de las clases, mi hija me recibía con abrazos y besos. Esa calidez me reafirmaba que estaba haciendo las cosas bien.

Ser mamá muchas veces ha frenado mis ganas de seguir compartiendo lo que sé. Pero no porque no me guste uno u otro rol. Todo lo contrario.

Amo con el alma ser la mamá de mi hija. Y amo con la misma intensidad ser profesora de yoga.

Creo que es la mezcla perfecta, aunque con matices: poco tiempo, días sin ganas de jugar, otros con muchas ganas de trabajar, o a veces con cero ganas de trabajar porque quiero quedarme en casa con ella. Incluso a veces solo quiero un día —o varios— para mí.

Pero la clave, al menos para mí, ha sido buscar el balance y darme permiso para sentir. Sentir el cansancio, las ganas, la culpa, la felicidad.

Y, sobre todo, nunca dejar de practicar. Porque aunque un día no alcance a darme una clase completa, siempre me tomo al menos un minuto para sentir cómo está mi cuerpo, cómo está mi mente y cómo está mi alma.

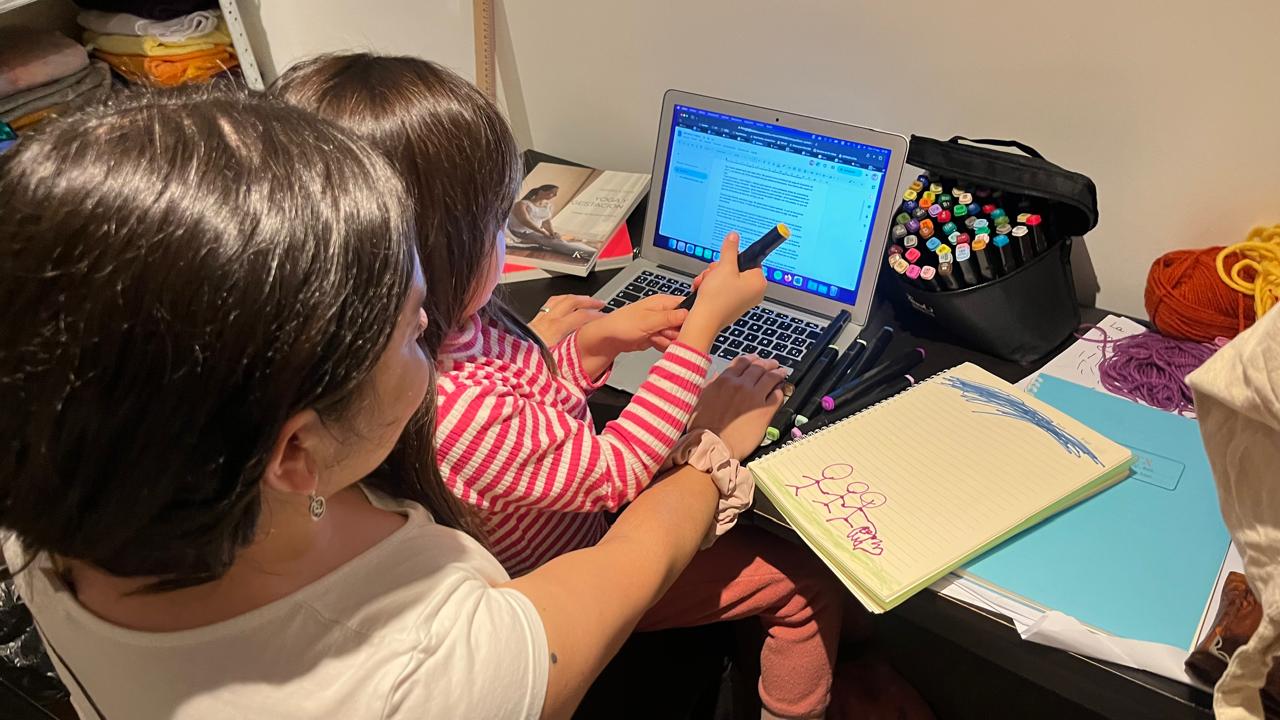

Y mientras escribo estas palabras, sigo siendo mamá. Mi hija ya vino unas cinco o seis veces a preguntarme si podemos ir a jugar. Y mi respuesta ha sido: “termino de escribir, y voy”.

Gracias por leerme. Con cariño, ¡Hasta la próxima!